融可赢

融可赢

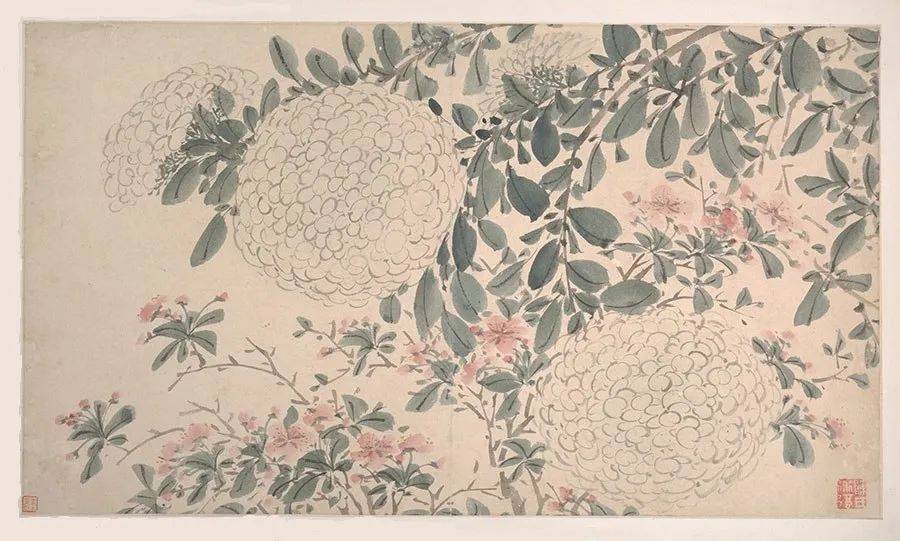

明代画家陈淳的《花卉图册》,表面是文人雅趣的写意小品,实则暗藏对传统花鸟画的颠覆性突破。他以“残缺”的笔墨与“野趣”的选材,在宋元工细写实的框架中撕开一道裂口,让文人画从“君子比德”的桎梏中解放,转向对自然生命力的野性歌颂。

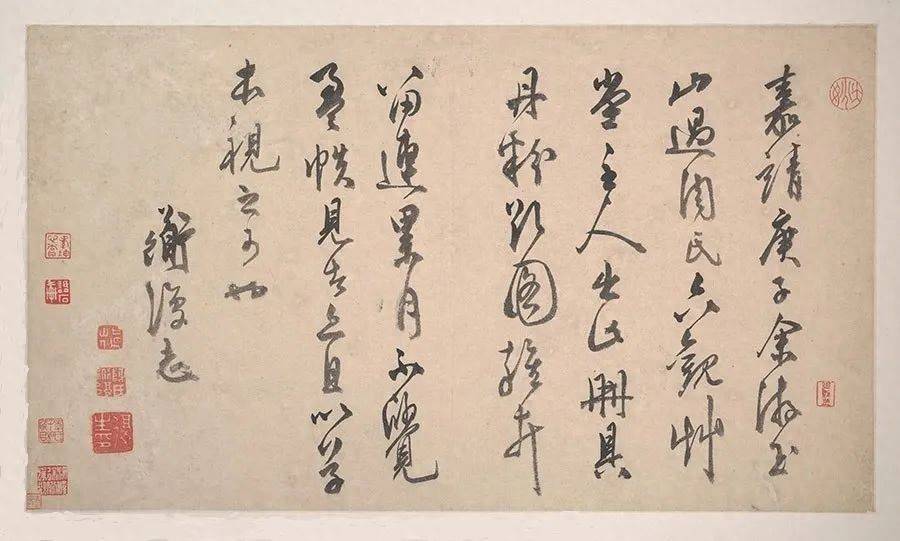

陈淳的笔墨从不追求完整。他笔下的海棠叶片常以枯笔飞白勾勒,边缘破碎如虫蛀,枝干硬挺如书法断笔,看似随意点染,实则暗藏二十年临池功力。这种“残缺感”并非败笔,而是对传统“全形”观念的反抗。正如他在《花卉图册》自跋中所言:“造化生物万有不同,若徒以貌似之,鲜不自遗类物之诮。”他以墨色浓淡的断裂、线条的断续,构建出比完整形态更真实的生命质感——就像秋日残荷,枯萎的茎秆比盛放的姿态更接近生命的本质。

陈淳的画中,象征高洁的梅兰竹菊与田间地头的萝卜、牵牛花并置。他曾在《杂花图》卷中题道:“喜农家有登场之庆,童仆鸡狗各得其所,遂展素纸,作墨花数种。”这种对“草根”植物的关注,比齐白石的“白菜哲学”早了四百年。他以水墨写意赋予野花野草以文人画的尊严,让牡丹的富贵与萝卜的朴拙在笔墨中平等对话,彻底打破了花鸟画的阶级结界。

融可赢融可赢

陈淳晚年喜作花卉长卷,常将不同季节的花卉打乱分布,形成“郁茂疏阔”的园林式布局。在《花卉图册》中,萱草与紫菀同框,萱草长叶如剑分割画面,紫菀碎花似星点缀空隙;水仙与月季相遇,则以湖石为背景构建三重空间。这种“碎片化”的构图,既保留了传统折枝花卉的精致,又融入了园林造景的野趣,让观者在局部的“破碎”中拼凑出完整的自然生机。

陈淳的“另类”,在于他以残缺的笔墨、野趣的选材和破碎的布局,将文人画从“雅正”的庙堂拉回“野逸”的江湖。他的画中,没有完美的形态,只有真实的生命;没有高贵的象征,只有平等的生机。这种对“不完美”的礼赞,让他的花卉图册成为明代文人画中最具现代性的宣言——真正的艺术,从不是对完美的模仿,而是对生命本质的赤诚书写。

红腾网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股王配资 促进全国统一大市场建设 防止人情和利益输送 全国首例跨省远程异地评标在鄂实

- 下一篇:没有了